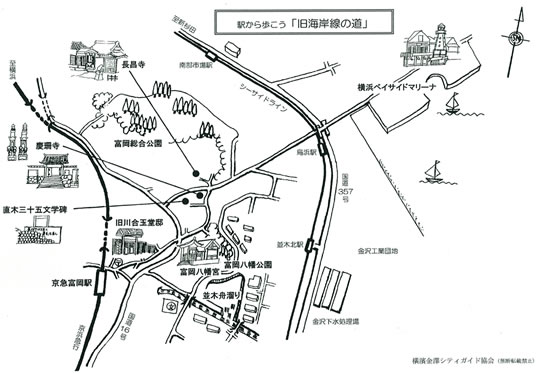

地図をクリックすると、より大きな地図でご覧いただけます(PDFファイル)

| 旧海岸線の道

金沢区北部の富岡周辺は、歴史のある街で、名所・旧跡が今も残っています。 |

|

| 旧川合玉堂邸 | |

| 日本画の大家、川合玉堂が大正6(1917)年頃に設けた別荘・画室で、邸内に大きな松が二本あったことから、”二松庵”と名付けられました。当時、この別荘からは海が望め、景色の良いところでした。玉堂は、夏・冬をこの別荘で過ごし、富岡の風景や人々の暮らしを多く描いています。しかし、湘南電気鉄道の開通に伴う海水浴客の増加や軍事・軍需施設が近隣に出来て静寂さが失われてしまいました。そのため昭和7(1932)年頃にはこの地を離れました。 | |

| 富岡八幡宮 | |

| 建久2(1191)年、源頼朝が富岡の鎮守として摂津国西宮神社の蛭子尊を勧請したのが始まりとされています。安貞2(1228)年に八幡宮となりましたが、元の海岸だったところに昔の祭神、蛭子尊は祭られており、土地の人は”西宮様”と呼んでお参りしております。 応長元(1311)年の大津波の時、八幡宮の加護により富岡の村は難を逃れたと言い伝えられ、”波除八幡”として知られるようになりました。 夏の例大祭に行われる”祇園舟”の神事は、市の無形文化財に指定されています。また、2月と11月の初めの卯の日に行われる”卯陪従(うべじゅう)”という夜神楽も古い神事です。社殿を囲む社叢林はスタジイ林の貴重な例として市の天然記念物に指定されています。 最近社殿の大幅な改修が行われ、覆殿が再建されました。 |

|

| 並木舟溜り | |

| 旧海岸線近くに残された水辺で、ボラなどの魚や、渡り鳥・水鳥がエサをついばむ姿が見られます。富岡八幡宮の”祇園舟”はここから漕ぎ出します。 | |

| 直木三十五文学碑 | |

| 大正末から昭和にかけて活躍した大衆作家、直木三十五は病気療養のため、昭和8(1933)年の暮れに、気候温和・風光明媚な富岡に新居を構えました。しかしこの家に彼が住んだのは実質10日くらいで、翌年2月24日には亡くなっています。 この文学碑には”芸術は短く 貧乏は長し”と刻まれており、昭和35(1960)年、彼の文章に基づき、彼の筆跡に似せて横浜ペンクラブが建てたものです。 彼の墓は最初慶珊寺にありましたが、現在は長昌寺に移されています。 |

|

| 慶珊寺(けいさんじ) | |

| 花翁山。真言宗御室派。本尊は大日如来。寛永元(1624)年、富岡の領主であった豊島明重が父母の菩提を弔うために建立したものです。寺宝の一つに十一面観音像(県・重文)があり金沢三十四観音の第32番札所となっています。また、ヘボン旅寓の表札も保管されています。 墓地には寛永5(1628)年、江戸城で起こした刃傷事件に絡んでなくなった豊島明重・継重父子を供養した宝篋印塔があります。 境内には昭和20(1945)年6月10日の富岡駅空襲で亡くなった犠牲者の供養塔や元神奈川県知事の長洲一二氏の記念碑があります。 |

|

| 長昌寺(ちょうしょうじ) | |

| 富岡山。臨済宗建長寺派。本尊は釈迦如来。天正2(1574)年、小田原北条の家来であった柳下豊後守が亡き妻の菩提を弔うために建立したと伝えられています。本堂裏手にはかつて富岡総合公園内にあった芋観音が祀られています。芋観音は楊柳観音で疱瘡除けの神様として信仰を集めていました。更にその奥には直木三十五の墓と彼を慕った胡桃沢耕史の墓があります。直木三十五の命日2月24日前後の日曜日には彼の代表作”南国太平記”にちなんで「南国忌」が開催されます。 |

|

| 富岡総合公園 | |

| この公園一帯は、幕末からの明治時代中期にかけて政治家として活躍した公卿、三条実美の別荘”富岡海荘”がありました。彼は明治22(1899)年、この別荘を中心として本牧から観音崎にかけての海岸線を画家に描かせています。(富岡海荘図巻) 昭和初期に飛行艇の基地が設けられました。公園内には今でも当時の石門や鳥舟(浜空)神社が残っています。 |

|

| 横浜ベイサイドマリーナ | |

| 平成8(1996)年にオープンした日本最大級のマリーナで、約200隻が係留できます。平成10(1998)年には米国東海岸風のレストラン街もオープンしました。 |

|